"My first journey into real life was the discovery of football."

—Gabriel Garcia Marquez—

Sanggupkah Lionel Messi dkk mempertahankan kedigdayaan sepakbola Amerika Latin sekaligus marwah Dunia Ketiga pada laga final Piala Dunia 2014 di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, 14 Juli nanti?

Atau, justru sekali ini Jerman, kesebelasan Eropa-lah yang bakal menancapkan bendera kejayaannya di puncak Corcovado, sebagaimana dulu kaum conquistradores datang dari seberang lautan untuk menancapkan panji-panji ekspansi, okupasi dan kolonisasi di benua mereka?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun masalahnya, banyak orang—termasuk Arjen Robben yang telah merasakan kekuatan Argentina—menilai perfoma Die Mannschaft di bawah arahan Joachim Loew kali ini terlalu sempurna. Sementara itu tim Tango harus melakoni pertarungan alot melawan Belanda untuk bisa lolos ke partai puncak.

"Tak diragukan bahwa Jerman akan jadi juara Piala Dunia. Argentina tak punya peluang sama sekali," demikian kata Robben sebagaimana dikutip ESPN.

Tentu winger Belanda itu tak asal ngomong atau lantaran sakit hati timnya baru saja ditumbangkan Lionel Messi dkk. Sebelumnya tak ada yang bakal menduga kalau pada laga semifinal di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, (9/7) Jerman—yang meski difavoritkan masuk final—akan mempermalukan Brasil dengan skor begitu besar: 7-1. Bahkan Thomas Mueller yang ikut mencetak gol juga nyaris tak percaya timnya bisa menang semudah itu atas tuan rumah.

Tak urung, inilah kekalahan terbesar yang pernah diderita Seleccao sekaligus salah satu drama pembantaian di semifinal yang paling ganas sepanjang sejarah Piala Dunia. Tak aneh jika kemudian media pun ramai-ramai menyamakan kekalahan tragis itu dengan tragedi terburuk dalam sejarah sepakbola Brasil pada final Piala Dunia 1950 di Estadio do Maracana. "Mineirazo", atau "Tamparan Mineira" demikianlah istilah tak terelakkan yang diberikan pers dengan merujuk pada "Tragedi Maracanazo" 64 tahun silam tatkala Uruguay menaklukkan gawang Moacir Barbosa 2-1.

Bahkan banyak yang menganggap kekalahan ini jauh lebih menyedihkan ketimbang Maracanazo lantaran terjadi di tengah penolakan sebagian masyarakat Brasil terhadap perhelatan Piala Dunia yang menghabiskan uang rakyat miliaran dolar. Situs Globo Esporte misalnya, melukiskan kekalahan tragis ini dengan "the disgrace of all disgraces"—kalimat ironis yang mengacu pada pernyataan Presiden Brasil Dilma Rousseff bahwa penyelenggaraan World Cup 2014 merupakan "Piala Dunia dari Segala Piala Dunia". "A historic humiliation", tulis situs suratkabar paling berpengaruh di Brasil, Folha de S.Paulo ,sebagaimana dikutip Reuters. Sementara koran olahraga Lance menyebutnya sebagai "the biggest shame in history".

Pasti Alejandro Sabella tak ingin timnya mengalami nasib serupa atau menyaksikan jalan-jalan di Buenos Aires, Salta, Rosario, Mar del Plata, Mendoza dan kota lainnya di Argentina yang kemarin hiruk-pikuk oleh teriakan, tawa, dan nyanyian itu seketika berubah sunyi-senyap seperti kota-kota mati. Karena itu, "… dengan kerja keras, keseriusan, dan kerendahan hati, kami akan melakukan apapun untuk menjadi juara," ujarnya.

"Jerman bukan tak mungkin dikalahkan. Mereka boleh menang atas Brasil, tapi tidak atas kami," demikian tukas Diego Maradona yang pernah membawa La Albiceleste menundukkan tim Panzer 3-2 pada final Piala Dunia 1986 di Stadion Azteca, Mexico City.

Momen bersejarah itu selalu lekat di benak rakyat Argentina, bahkan kepahlawanan Maradona senantiasa menjadi cerita pengantar tidur para orangtua kepada anak-anak mereka. "Itu adalah dongeng sebelum tidur ketika aku masih kecil," aku Messi, "Aku bisa membayangkan betapa hebatnya Maradona dan gegap-gempitanya suasana sukacita di seluruh negeri kala itu."

Pertanyaannya, dalam posisi dan peran yang sama dengan El Diego sekarang, mampukah pemain terbaik dunia 4 kali ini bersama kawan-kawannya mengulang memori indah Azteca yang pernah diukir sang legenda? Atau justru—seperti tim Samba yang akhirnya mengulang aib sebagai tuan rumah 1950—mereka bakal merepetisi kenangan pahit di stadion Olimpico, Roma, 1990, tatkala gol tunggal Andreas Brehme dari titik penalti membuat Maradona terisak-isak di tengah lapangan usai pertandingan?

Sejauh ini, sejarah Piala Dunia memang membuktikan tak ada satu pun tim Eropa yang mampu meraih juara di tanah Amerika. Bahkan sebelum Jerman pada Piala Dunia 2014 ini, hanya ada empat tim Eropa yang tercatat pernah melakoni partai final World Cup di benua ini, masing-masing adalah Cekoslowakia (di Chile, 1962), Italia (Meksiko, 1970 dan Amerika Serikat, 1994), Belanda (Argentina, 1978), dan Jerman Barat (Meksiko, 1986).

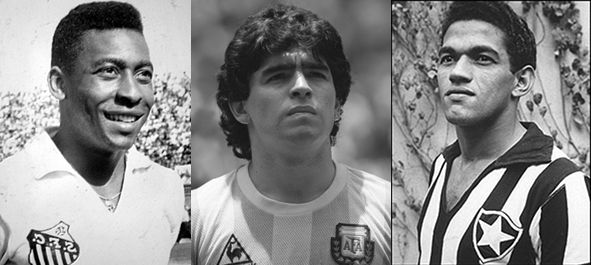

Sebaliknya, hanya Brasil, tim Amerika Latin-lah yang pernah memboyong gelar juara hingga 5 kali. Kendati Belanda punya seorang legenda jenius Johan Cruyff atau Jerman memiliki sang kaisar Franz Beckenbauer, nyatanya cuma negeri Amerika Latin jualah yang bisa melahirkan sosok-sosok setengah dewa seperti Pele, Garrincha, atau Maradona yang pemujaan kepada ketiganya melampaui devosi terhadap para santo.

Ya, bakat ajaib si mutiara hitam, malaikat berkaki pengkol, dan si kate yang begitu menakjubkan itu, berikut romantika kehidupan mereka di luar lapangan memang bagaikan novel-novel realisme magis Amerika Latin yang pada suatu masa mengguncangkan khalayak sastra di seluruh dunia sekalian menumbangkan hegemoni sastrawan Eropa (dan Amerika Utara).

***

Di ranah kesusastraan, penyair Chile, Pablo Neruda pernah berujar bahwa "Orang Spanyol mengambil emas kita, namun kita memperoleh emas mereka yaitu kata-kata."

Karena itu, menggunakan (memanfaatkan) bahasa bekas penjajah seperti bahasa Spanyol (dan bahasa Portugis di Brasil) sebagai medium ekspresi bagi para penulis Hispanik Amerika Latin ibarat koin bermata dua: untuk tampil di mata Eropa sekaligus menusuk jantung kebanggaannya.

Hasilnya, mereka bukan cuma mengubah kanon sastra dunia, tetapi juga menciptakan pasar. Itulah ledakan sastra Amerika Selatan pada akhir 1960-an yang dikenal sebagai el boom, ketika untuk pertama kalinya sastra tinggi sanggup memecahkan rekor best-seller dan diterjemahkan luas ke pelbagai bahasa dunia. El boom, dengan demikian, bukan hanya fenomena sastra dan kebudayaan, tapi juga fenomena politik dan ekonomi. Yang mana sebagai gejala, ia membuktikan jika keawanan khalayak ramai (yang dianggap tak mampu mencerna karya sastra serius) sesungguhnya adalah manipulasi pasar-industri belaka.

Bahkan lebih jauh, pemakaian bahasa bekas koloni itu pun bersifat politis. Lantaran jika di masa silam, kolonialisme menggunakannya untuk membakukan inferiotas dan segenap sejarah tanah jajahan sembari membangun suprioritas, kini melalui bahasa yang sama mereka membongkar lagi sang penjajah dan kampung halaman mereka. Seraya menyingkap kultur Amerika Latin, mereka menghidupkan kembali warisan sastra berbahasa Spanyol yang berwatak baroque.

"Kami adalah pecahan-pecahan Eropa yang harus mulai lagi memberi nama-nama karena pilihan lain hanyalah kematian," ucap Gabriel Garcia Marquez (1928-2014). Maka bertebaranlah kisah-kisah Don Quixotik—yang mencampur-baurkan legenda dan sejarah, mimpi dan biografi, dongeng dan memoar, halusinasi dan berita: ya, Magical Realism!

Genre ini—layaknya Jogo Bonito—mudah dicirikan tapi tak mudah dijelaskan. Sebagai tajuk terpenting kesusastraan el boom—utamanya pasca Marquez menerbitkan novel Cien Anos de Soledad (Seratus Tahun Kesunyian) pada 1967—realisme magis secara longgar dapat dipahami sebagai sebuah gaya estetik (atau genre fiksi) yang merajut pertentangan dua pandangan dunia: rasionalitas scientific ala Barat dan hal-hal irasional dari alam pribumi Dunia Ketiga.

Dalam sastra realisme magis, unsur-unsur magis dijelaskan sebagai peristiwa nyata, diperkenalkan dengan menempatkan yang "nyata" dan yang "tak masuk akal" dalam arus pemikiran yang sama. Di mana peristiwa-peristiwa yang fantastis dan supernatural itu berkait erat dengan dunia nyata dan mengakar pada realitas yang dapat dikenali lewat referensi sosial, historis dan politis. Itu sebabnya, realisme magis dianggap gaya yang cocok bagi penceritaan ranah-ranah postkolonial untuk mengisahkan dirinya dengan kacamata sendiri. Ia hadir sebagai sebentuk sastra perlawanan di tanah-tanah bekas jajahan yang frame of view 'dunia'-nya berusaha dikonstruksi oleh kaum imperialis.

Dibayang-bayangi Terra Nostra karya masterpiece Carlos Fuentes, Seratus Tahun Kesunyian sendiri layaknya sebuah parade karnaval besar khas Brasil, dengan puluhan tokoh yang seolah saling berebut pusat penceritaan dalam jalinan arus kisah yang berputar-putar. Karnaval, adalah sebentuk ekspresi kegembiraan komunal yang dilahirkan kembali dalam rahim Amerika Latin sebagai pesta rakyat dari tradisi Katolik warisan Spanyol dan Portugal.

Namun dalam narasi novel ini dari bab ke bab, toh kita pun menemukan perang demi perang yang tak kunjung usai, kematian demi kematian, kehilangan demi kehilangan, hingga akhirnya sebuah apocalypse di kala perkamen sejarah selesai ditafsirkan.

Itulah sebuah alegori buat Amerika Latin, bangsa yang seolah telah dikutuk untuk menjalani seratus tahun kesunyian, yang selama berabad-abad diperas habis-habisan dan tak henti-hentinya dibakukan oleh Eropa, lalu Amerika Serikat. Sehingga—sebagaimana yang kita baca—satu-satunya jalan yang mesti ditempuh oleh penduduk Macondo untuk mengenali dan membentuk kenyataan mereka hanyalah memulainya kembali dari awal.

Itulah sebuah alegori buat Amerika Latin, bangsa yang seolah telah dikutuk untuk menjalani seratus tahun kesunyian, yang selama berabad-abad diperas habis-habisan dan tak henti-hentinya dibakukan oleh Eropa, lalu Amerika Serikat. Sehingga—sebagaimana yang kita baca—satu-satunya jalan yang mesti ditempuh oleh penduduk Macondo untuk mengenali dan membentuk kenyataan mereka hanyalah memulainya kembali dari awal."Amerika Latin tak pernah menginginkan ataupun memiliki alasan untuk menjadi pion tanpa jiwa, juga tak memimpikan bahwa pencarian pada kemerdekaan dan orisinalitasnya akan menjadi ambisi Barat," ungkap Gabo—sapaan akrab Marquez—dalam Pidato Nobelnya "The Solitude of Latin America" di depan Akademi Swedia, 8 Desember 1982.

***

Namun sepakbola, boleh jadi adalah ikhwal penemuan kembali jiwa Amerika Latin itu. Sehingga sama halnya dengan pembongkaran kembali sejarah lewat bahasa bekas penjajah di ranah sastra, sepakbola Amerika Latin seakan-akan adalah—meminjam kata-kata Marquez—kesempatan kedua di atas muka bumi. Sepakbola karenanya, menjadi sebentuk sikap mereka terhadap superioritas Eropa—sang penakluk yang pernah menjadi tuan di bumi mereka selama ratusan tahun.

Karena itu tak heran jika saat menyanyikan lagu "Vamos Argentina", ribuan massa yang berhimpun di Mar del Plata, Rabu (9/7) lalu contohnya, menambahkan kalimat plesetan "el que no salta es un ingles" (yang tak menari adalah orang Inggris) untuk menyindir tim Tiga Singa yang tersingkir di babak penyisihan, sekaligus untuk mengingatkan mereka pada kemenangan atas Inggris pada babak perempatfinal Piala Dunia 1986 yang selalu dikenang sebagai pembalasan atas Perang Malvinas.

Lewat sepakbola dengan hiruk-pikuk nasionalisme-lah, masyarakat Amerika Latin—yang mayoritas miskin dan terus dieksploitasi negerinya oleh kepentingan kapitalis Barat—tak hanya melakukan perlawanan sengit yang pada giliran berikutnya kerapkali mempercundangi Eropa, tetapi juga membentuk ulang disiplin olahraga itu menjadi sebentuk permainan yang flamboyan dan unik yang kemudian menjadi ciri khas sepakbola mereka.

Ya, mengadopsi sepakbola yang dulu diperkenalkan Eropa lewat kolonisasi, rakyat Amerika Latin seyogianya telah mengembangkan sepakbolanya sendiri. Tak mengenal pola formasi dan taktik melainkan alami, spontan, riang dan sarat tipu-daya. Inilah kultur sepakbola yang tidak dilahirkan di akademi sepakbola modern dan metodik, tetapi di perkampungan-perkampungan kumuh dan dimainkan di gang-gang kecil oleh anak-anak kulit hitam, mestizo, serta para buruh imigran miskin—mereka yang tak punya uang membeli bola, dan karenanya memainkan buntalan kaos kaki usang diisi kain atau kertas, serta cukup menggunakan tumpukan batu sebagai gawang.

"… And thus was born the most beautiful soccer in the world, made of hip feints, undulations of the torso, and legs in flight, all of which came from capoeira, the warrior dance of black slaves, and from the joyful dance steps of the big-city slums," tulis sastrawan Uruguay, Eduardo Galeano dalam bukunya terkenal Soccer in Sun and Shadow.

Apabila capoeira, seni beladiri indah mirip tarian yang dimainkan dengan iringan tabuhan gendang itu lahir sebagai senjata melawan perbudakan; di tengah kemelaratan, sepakbola adalah olahraga yang menawarkan kebahagiaan permainan. Keduanya mengejawantahkan pemberontakan terhadap belenggu kolonialisme, mengejawantahkan kebebasan.

Karena itu di Amerika Selatan, sambung Galeano, "Soccer had made a lovely voyage: first organized in the colleges and universities of England, it brought joy to the lives of South Americans who had never set foot in a school." Jika "sepakbola Inggris mengharuskan gerakan bola lebih cepat dari pemain, sepakbola Brasil—yang merupakan hasil survival of life yang keras itu—sebaliknya mewajibkan pemainlah yang lebih cepat dari bola," tukas Teresa A. Meade dalam bukunya A Brief History of Brazil.

Sebab itu pula, sepakbola Amerika Selatan barangkali bisa dipandang sebagai salah satu varian dari magical realism: Tarian balerina seorang Maradona, pun laku bizarre si kiper sableng Rene Higuita, atau dribling fantasia dari kaki cacat Garrincha yang pernah membuat pers Chile turunkan headline "Berasal dari planet manakah dia?".

Maka—di luar absennya Neymar yang cedera dan Thiago Silva yang terkena akumulasi kartu kuning—seperti halnya Carlos Dunga empat tahun silam, sebagian orang Brasil juga menganggap keterpurukan Seleccao kali ini dikarenakan Luis Felipe Scolari telah menghilangkan prinsip sepakbola indah yang harusnya tertanam pada kultur sepakbola Brasil. Ketidaksetiaan pada jogo bonito inilah yang kerap dipandang sebagai sumber malapetaka tim Samba.

Toh, apakah Scolari memang pantas dicaci sebagai "orang tua yang buruk, arogan, memuakkan, angkuh, dan bodoh" seperti semburan agen Neymar, Wagner Riberio pada dirinya? Bukankah kini rata-rata semua kesebelasan Amerika Latin, termasuk Argentina, telah menerapkan pragmatisme sepakbola modern yang lebih mengutamakan kemenangan sebagaimana tim-tim dari Eropa ketimbang bermain eksotik?

Dari antara semua pemain Amerika Latin, barangkali cuma Messi-lah yang bisa dikatakan masih setia meneruskan khitah Maradona dengan kocekannya yang meliuk-liuk elok ketika menerobos benteng pertahanan lawan.

Ya, meski rakyat Brasil belum lupa pada sosok Mane Garrincha, sang seniman dari favela yang namanya kini diabadikan sebagai nama stadion di Brasilia dengan biaya pembangunan mencapai 10,4 triliun rupiah di tengah amburadulnya sistem pendidikan dan buruknya infrastruktur layanan kesehatan dan perumahan. Mereka takkan lupa pada filosofinya dalam bermain sepakbola yang—halnya para seniman avant-garde mengamalkan seni untuk seni—diperuntukkan demi permainan sepakbola itu sendiri.

Sebagaimana pula mereka takkan lupa pada "Tamparan Mineira" dalam Piala Dunia 2014 ini berikut dengan kezaliman Pemerintahan Dilma Rousseff yang korup, enggan mendengar suara rakyatnya, dan—menurut laporan jurnalis Denmark, Mikkel Johnson di koran lokal Tribuna de Ceara—telah menculik/ membunuhi kaum tunawisma dan anak-anak jalanan [ah, mereka yang melahirkan jogo bonito] demi menjaga keindahan pemandangan kota selama Piala Dunia berlangsung.

Inilah kiranya, kata Gabriel Garcia Marquez, skala kesunyian kami.

===

*) Sunlie Thomas Alexander, perenung sepakbola tinggal di Yogyakarta. Facebook: Sunlie Thomas Alexander/ Twitter: @SunlieThomas77

(a2s/roz)