"Selalu ada pemikiran di balik sebuah tendangan," kata non-flying Dutchman, Dennis Bergkamp.

Sofistikasi yang disuguhkan Bergkamp ini mencoba meyakinkan siapa pun kalau urusan sepak menyepak si kulit bundar tak melulu soal fisikal, bukan hanya aspek motoric atau semata perihal ilmu gerak. Sepakbola juga merupakan aktivitas kognitif, melibatkan pikiran, dan mengerahkan intelijensia.

Ini tak sesederhana kemampuan mengambil keputusan dalam waktu yang demikian pendek, dalam tempo sepersekian detik. Ini boleh jadi melibatkan sesuatu yang lebih sublim: bagaimana merumuskan sebuah taktik sepakbola yang bukan hanya ampuh dan mematikan, tapi juga mencerminkan ideologi politik?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keterlibatan ideologi dalam hal taktik tercermin dalam fasisme yang mempengaruhi skema il metodo yang diciptakan Vittorio Pozzo pada akhir dekade 1920-an. Kala itu, rezim Benitto Mussolini menghendaki Pozzo untuk menciptakan sebuah gagasan unik tentang Italia yang terbentuk dalam gaya bermain khas dengan tujuan meningkatkan rasa identitas nasional.

Tekanan El Duce, julukan untuk Mussolini, membuat WM ciptaan Chapman yang masih kental dengan pola kick and rush ala Inggris dimodifikasi sedemikain rupa dengan gaya yang lebih slow, imajinatif dan menitikberatkan pada improvisasi taktik di lapangan, khususnya di lini tengah.

Jika WM menumpuk 3 pemain di belakang, maka il metodo menggeser centerback menjadi seorang gelandang. Membuat formasi seolah terlihat seperti WW. Serangan pun didominasi dari tengah, tak seperti Inggris yang mengarah ke sayap.

Menurut Rocco De Biasi dan Pierre Lanfranchi dalam buku Football Identities in Italy,gaya il metode menekankan ideologi politik bahwa para pemain adalah prajurit bagi bangsa. Karena itu kesempurnaan fisik mutlak diperlukan, dan sosok yang mesti sempurna itu adalah seorang gelandang tengah.

Di masa itu gelandang adalah patron sebuah pemain sepakbola yang ideal. Dia mesti punya tubuh yang menjulang tinggi karena mesti head-to-head dengan centervoor lawan. Diapun mesti memiliki kemampuan kaki kanan dan kiri yang sama baiknya. Tak lupa dia harus bisa memainkan tempo dan mengatur permainan lewat umpan-umpan pendek.

Propaganda yang sering dipakai untuk menunjang keinginan diatas dilakukan dengan pemakaian pemain-pemain muda secara berlebihan ke dalam skuat tim nasional. Banyak anak-anak muda tanggung yang masih berusia belasan tahun masuk kedalam skuat timnas.

"Mereka adalah pemuda yang tangguh untuk berperang, untuk melawan. Keberadaan mereka lebih dari permainan sepakbola itu sendiri: ada sebuah keberanian, kebanggan sebagai gladiator dan dipilih atas pertimbangan sebagai ras unggulan,” tulis sebuah editorial yang terbit di surat kabar Lo Stadia yang menggambarkan timnas Italia pada tahun 1932.

Komunisme dan Taktik Sepakbola

Selain fasisme, ideologi lain yang meresap dalam sepakbola adalah komunisme. Pada negara-negara Eropa Timur yang berporos ke Uni Soviet, ideologi komunisme berpengaruh terhadap pengelolaan serta pembentukan klub-klub yang berbasiskan serikat-serikat pekerja. Entah itu serikat pekerja kereta api, otomotif, polisi, tentara dll.

Di negara-negara komunis, olahraga dianggap sebagai alat sangat signifikan untuk membangun imaji di dunia internasional. Kemenangan akan disebut sebagai bukti keajaiban sosialisme. Kekalahan adalah bencana, aib untuk cita-cita Lenin dan Marx.

Kondisi ini yang menuntut mereka tak segan untuk mencurahkan sejumlah besar sumber daya untuk membangun infrastruktur olahraga dan pembinaan usia dini dengan seleksi dan aturan yang ketat. Prinsip sosialisme yang mengandaikan utopia tentang masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang tak membeda-bedakan kasta sosial, juga pernah coba diterjemahkan ke dalam taktik sepakbola.

Salah satu yang terkenal adalah Gustav Sebes. Sosok komunis Hongaria yang sering disebut-sebut sebagai peletak dasar fondasi total football ini menempatkan setiap pemain dalam posisi yang setara dan bisa memainkan berbagai peran dengan sama baiknya.

Apa yang dilakukan Sebes disempurnakan oleh Bella Guttman pada formasi 4-2-4. Namun kali ini percobaan yang Guttmann lakukan bukanlah pada tatanan masyarakat yang biasa terikat dalam pemerintahan komunis. Guttmann mencoba dan mempopulerkan sistem "sama rasa sama rata" itu di Brazil. Dan gagal.

Jauh sabelum Sebes dan Guttmann menerjemahkan komunisme ke dalam sepakbola, Boris Arkadiev melakukannya di awal dekade 1930-an. Lewat Atletic Bilbao yang melakukan pertandingan tur ke Uni Soviet, membuat mereka mulai ikut arus memakai formasi WM.

"Kualitas tim-tim Soviet bergantung langsung pada tim siapa yang mereka lawan. Pertandingan melawan Basque sangat bermanfaat bagi pemain kami. Kami mulai akrab bermain dengan umpan-umpan panjang, bermain di sisi ke sisi, dan menyundul bola," ucap Arkadiev.

Semua tim menduplikasi taktik WM itu secara mentah-mentah. Namun lain hal dengan Arkadiev. Ia bereksperimen lebih lanjut. Saat melatih Dynamo Moskow dia memberi dua jam sesi tiap hari untuk membahas ide barunya ini dengan para pemain.

Selama ini ia melihat banyak pemain berkeliaran di lapangan sebebas-bebasnya tanpa ada hubungannya dengan taktik. Kekuatan, kecepatan dan stamina yang menarik pemain itu dari teritorial seolah tak berguna. Sadar akan hal ini dia melakukan modifikasi di lini depan. Dalam formasi WM, lima penyerang di depan, empat di antaranya akan ditempatkan sebagai pemain ortodoks yang statis.

"Dan kemudian tiba-tiba akan ada satu pemain mengganggu standar itu dengan gerakan diagonal atau melebar dari kiri ke kanan. Dan hal itu akan memancing pemain belakang bertahan untuk mengikutinya," urai Arkadiev.

"Pertukaran posisi ini membuat kami memiliki senjata utama yaitu gerakan secara tiba-tiba yang terkira. Sayap kiri kami, Sergei Ilyin, lebih sering mencetak gol dari posisi-tengah. Begitupun dengan sayap kanan kami, Mikhail Semichastny dan ujung tombak, Sergei Soloviov, yang mencetak gol tak dari posisi ortodoksnya."

Gerakan dan pertukaran posisi menjadi kunci dari kekuatan sepakbola Eropa Timur, khususnya negara-negara yang secara politik berkiblat pada komunisme Sovyet.

Pada tahun 1946, Arkadiev menuliskan pemikirannya itu dalam sebuah buku berjudul Eastern Football Tactis. Buku ini diakui sebagai Alkitab untuk pelatih di seluruh Eropa Timur, gaya Arkadiev menjadi gaya Soviet pada umumnya.

Infilitrasi Komunisme dalam Taktik Sepakbola Indonesia

Komunisme Sovyet, dalam praktik, seringkali menjadi sentralisme. Negara memimpin berbagai perubahan dan perombakan sosial, ekonomi dan politik. Program-program disusun untuk dipraktikkan di semua wilayah, dari ibukota yang kosmopolit hingga pedesaan yang jauh nan udik.

Institusi-institusi sosial, ekonomi dan kultural yang dianggap berbahaya dilikuidasi dan yang masih dianggap penting dan strategis diambil alih untuk dikendalikan oleh aparat partai.

Kesebelasan-kesebelasan sepakbola dianggap sebagai institusi sosial-budaya yang strategis sehingga dibiarkan tetap hidup. Hanya saja, ciri historisnya dirombak total dan pengelolaannya diserahkan pada aparat-aparat partai dan Negara. Locomotiv Moscow segera diambilalih oleh kementerian kereta api, Dynamo Moscow diurus oleh polisi rahasia Sovyet yaitu KGB, dan perusahaan negara yang memproduksi kendaraan segera mengambilalih Torpedo Moscow.

Modus seperti inilah yang sampai batas tertentu dipraktikkan oleh pemerintahan Sukarno yang pasca 1959 mendaku sebagai pengejawantahan dari apa yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Tidak ada sosok Sebes, Guttman atau Adievsky dalam sepakbola Indonesia, tapi sentralisme dalam pengelolaan timnas berlangsung juga di Indonesia.

Sentralisme dan kontrol negara terhadap sepakbola terlihat pada bagaimana tim nasional diurus dan dikendalikan. Di masa itu, tim nasional nyaris selalu dipimpin oleh seorang manajer yang merupakan pejabat militer yang masih aktif. Bahkan pengurus-pengurus PSSI, dari pusat hingga daerah, juga sudah jamak dipimpin oleh militer.

Program-program PSSI juga selalu merupakan terjemahan langsung dari instruksi yang diberikan negara melalui Kementerian Olahraga. Segala tindak-tanduk PSSI harus sejalan dengan program yang diusung oleh pemerintah.

Dan program pemerintah dalam sepakbola ini bisa dibilang menjadikan Sovyet sebagai model yang perlu untuk dicontoh. Hanya dengan itulah kita bisa memahami kenapa Tony Pogacknik dari Yugoslavia yang ditunjuk sebagai pelatih dan kenapa juga sangat sering dan begitu mudahnya kesebelasan-kesebelasan Indonesia dan timnasnya kedatangan tamu kesebelasan dari Eropa Timur. Mulai dari Locomotive Moskow, SV Austria Salszburg, Futbalski Savez, G.A.K. Graz,dll.

Begitupun sebaliknya, Sukarno sering mengirim timnas untuk menjalani laga persahabatan melawan tim-tim yang seporos sehaluan dalam ideologi dan politik, entah berkunjung ke Yugoslavia, Jerman Timur, Hungaria, Uni Soviet, Austria, hingga China.

Dan itu pilihan yang sampai batas tertentu memang layak diacungi jempol. Di luar argumen politik ideologi, sepakbola Eropa Timur juga di masa itu sangat kaya dalam inovasi taktikal. Dinamika taktik sepakbola di Eropa Timur di masa itu jauh lebih menarik ketimbang yang terjadi di Eropa Barat. Karena itu wajar saja jika Yugoslavia, Hungaria, Uni Soviet dan Austria lebih dikenal lebih garang ketimbang Inggris, dll.

Aang Witarsa, mantan pelatih timnas dalam sebuat artikel di Majalah Aneka tahun 1956 mengakui bahwa pada masa 50-60-an variasi taktik yang didapat para pelatih di negeri ini lebih banyak ketimbang apa yang didapat pada masa kolonialisme Belanda atau awal-awal Orde Baru berkuasa. [Baca: Menelaah Taktik Sepakbola Indonesia (Bagian 3) Periode 1960-an: Pengaruh Klub Luar dan Menahan Imbang Uni Soviet]

Kehadiran seorang Toni Pogacnik, seorang Yugoslavia, mempercepat transfer ilmu taktik itu. Eksesnya permainan Indonesia dikenal mirip-mirip dengan tim-tim dari Eropa Timur. Begitulah pengakuan Margiono, wartawan majalah Star Weekly yang jadi saksi mata permainan Indonesia di ajang Olimpiade Melbourne tahun 1956.

Sebagai seorang wartawan, Margiono mengamati pertandingan-pertandingan lainnya. Karena itulah dia berani mengambil kesimpulan permainan Indonesia mirip-mirip negara komunis lainnya. Kesimpulan ini dia tulis dalam sebuah esei yang diterbitkan majalah Star Weekly edisi 572 tahun 1956.

Menurut Margiono, salah satu ciri khas dari tim Eropa Timur adalah tidak terlalu menitikberatkan serangan pada sayap – sesuatu yang menonjol dalam skema WM yang dipraktikkan dan didominasi oleh Inggris.

Simak penuturan yang dituliskan Margiono: "Penyerbuan meruncing langsung menuju ke arah gawang lawan. Seringkali saya melihat serangan itu sangat cepat dan hanya diilakukan oleh kedua pemain terdepan, jadi sekan-akan seperti suatu segi empat yang meruncing ke depan. Dan biasanya yang menyelesaikan serangan ini adalah orang yang berada di belakang alias penyerang dalam."

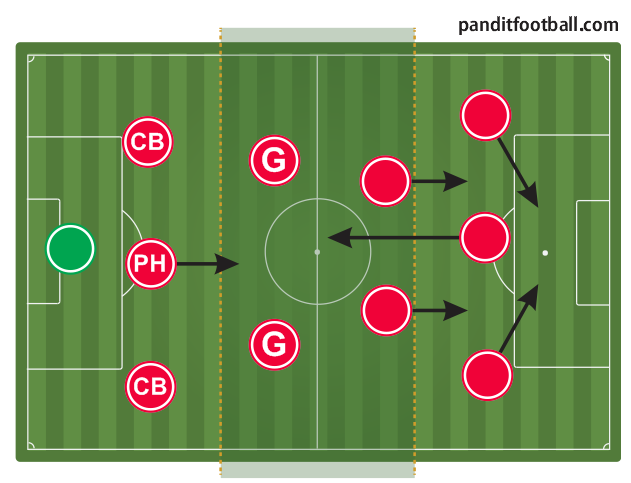

Jika digambarkan mungkin seperti grafis di bawah ini. Jadi ciri khas, penyerang tengah akan mundur ke tangah [mirip seperti pembahasan Boris Arkadiev yang saya bahas di atas] dan membiarkan pemain kiri luar atau kanan luar melakukan cut inside ke tangah membentuk segi empat dengan kiri-kanan dalam.

Jika meniliki jumlah rataan gol di masa itu, Ramang dan Aang Witarsa lebih dikenal haus gol oleh masyarakat ketimbang Anshari Danu yang seorang penyerang tengah. Margiono memaparkan Ramang dan Witarsa adalah tipikal pemain yang cepat, ulet dan dilengkapi kemampuan menggiring bola yang cukup baik. Witarsa bahkan sempat dijuluki sebagai “si kuda terbang” berkat kecepatannya itu.

Toni Pogacnik berpendapat bahwa seorang pemain sayap yang hanya berlari menyusuri garis tepi lapangan saja, seberapapun bagusnya umpan silang yang bisa ia berikan, akan mudah bagi pemain belakang untuk menghalau umpan tersebut. Tapi seorang winger yang bergerak ke dalam akan dapat memancing tiga pemain belakang untuk lari menghampirinya.

"Secara begitu ia akan membuka kesempatan bagi centre forward di pihaknya untuk melepas tembakan,” tuturnya dalam majalah Star Weekly tahun 1954.

Dalam sistem yang diterapkan tim-tim Eropa Timur maka akan terjadi penumpukan banyak pemain di tengah lapang.

"Lihatlah di barisan tengah. Ada setidaknya 6-5 pemain menguasai sepenuhnya middenvak (lini tengah) itu. Dan saya sering kesal dan bosan jika dua tim yang bertanding memainkan sistem yang bersamaan, misalnya Yugoslavia melawan Rusia atau Bulgaria. Bola seakan-akan tidak berpindah-pindah dari tengah lapang saja. Dan biasanya siapa yang secara perseorangan lebih cepat atau pandai mempermainkan bola, dialah yang pada akhirnya dapat mengeluarkan bola dari tengah ke lini belakang lawan," tulis Margiono kembali.

Dalam soal rotasi, praktik “sama rata sama rasa” pun diterapkan. Indonesia pun melakukan hal yang serupa. Margiono menjelaskan pemain tak terpatok-patok dalam wilayah tertentu. Ulasnya lagi: "Mirip negara-negara Eropa Timur, Indonesia bermain dengan sangat cepat, dinamis dan selalu tidak terikat kepada tempatnya masing-masing."

Ideologi komunisme yang diterjemahkan dalam taktik sepakbola, demikianlah setidaknya yang menjadi ambisi Sebes saat memperkenalkan cara bermain yang cair dan tidak terpatok pada posisi pemain secara ortodoks, memang mewajibkan seluruh pemain untuk bergerak dan berpeluh bersamaan.

Toni Pogacnik menegaskan pemainnya mesti mesti melakukan itu bukan berarti pemain itu mesti mencetak gol. "Dengan terus bergerak maka kesempatan mencetak gol terbuka bagi salah seorang atau lebih dari pemain-pemain kawan," tegasnya.

Menerjemahkan Ideologi ke Lapangan Hijau

Pasca-Chapman dengan “ideologi” WM-nya, taktik sepakbola berkembang sedemikian rupa secara mutatis mutandis – perubahan dalam taktik selalu merupakan jawaban atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sebuah sistem permainan. Karena kelemahan-kelemahan itu mulai terlihat, maka taktik mesti berkembang, perlu diperbaiki, mutlak diperbaharui. Inilah mutatis mutandis dalam evolusi taktik sepakbola.

Sebagaimana yang dengan baik dan cermat diperlihatkan oleh Jonathan Wilson dalam buku babon taktik sepakbola, Inventing the Pyramid, beberapa perubahan taktik itu selalu muncul tak semata sebagai respons terhadap taktik lainnya, tapi juga dipicu oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Tak terkecuali latar sosial-politik-ekonomi.

Sepakbola, en toch, bukan entitas yang berdiri terpisah dari masyarakatnya. Sepakbola tumbuh dan berkembang selalu di dalam konteks ruang dan waktu. Permainan ini berkembang seiring perkembangan zaman, juga tumbuh di tengah dan bersama sejarah yang berlari.

Apa yang dilakukan Sebes ini mesti dibaca sebagai sebuah ikhtiar ideologis. Dan dalam situasi ini, sepakbola mesti diletakkan ke dalam matra yang sama dalam institusi kebudayaan lainnya seperti kesusastraan dan kesenian.

Di bidang seni dan sastra, upaya menerjemahkan ideologi sosialisme-komunis itu mewujud dalam apa yang dikenal sebagai realisme sosialis. Dirumuskan oleh Andrei Zhdanov, realisme-sosialis menghendaki sastra yang sanggup menggambarkan dinamika yang terjadi dalam kehidupan nyata, melukiskan kontradiksi-kontradiksi sosial, untuk menyokong pembentukan ideologi sosialisme sebagai ujung tombak perubahan dan perombakan tatanan sosial yang timpang dan menghisap.

Realisme sosialis ini mewujud, misalnya, dalam novel Ibunda yang ditulis oleh Marxim Gorky, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pramoedya Ananta Toer, sang ideolog realism sosialis dalam sastra Indonesia.

Di cabang-cabang kesenian lainnya, juga terdapat Gorky-Gorky yang lain. Misalnya: Georg Lcas dalam kritik seni-sastra, Brodksy dalam seni rupa, hingga Dmitri Shostakovich dalam musik opera. Di sepakbola, ideolog yang menerjemahkan sosialisme ini ya orang macam Gustav Sebes ini.

Jika Sebes adalah Gorky-nya sepakbola, maka Pogacknik bisalah dipadankan sebagai Pramoedya Ananta Toer-nya sepakbola Indonesia.

===

* Akun twitter penulis: @aqfiazfan dari @panditfootball (din/mfi)