Terima Kasih, Teknologi

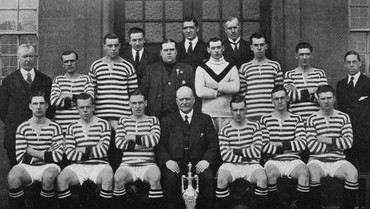

Ilustrasi: AFP

Ilustrasi: AFP

Tanpa kehadiran teknologi siaran, akan sulit bagi penggemar sepakbola untuk mencintai kesebelasan yang ribuan meter jauhnya dari tempatnya tinggal. Tanpa kehadiran teknologi siaran, kehebatan para seniman lapangan hijau hanya tersaji dalam bentuk imajinasi lewat kata-kata penuh deskripsi.

Lewat teknologi siaran, penggemar sepakbola di Indonesia bisa bersorak dalam waktu yang bersamaan saat kesebelasan yang dicintainya mencetak gol di Italia. Lewat teknologi siaran pula, penggemar di Indonesia bisa meneteskan air mata saat bunyi peluit akhir menandakan kekalahan sebuah tim.

Pakar komunikasi Marshall McLuhan merupakan generasi awal yang mengapungkan wacana saling terkaitnya dunia lewat media atau yang populer dengan global village. Dalam pandangan McLuhan, perkembangan teknologi komunikasi membuat dunia ini tak ubahnya sebagai desa global. Maksudnya, tidak ada lagi batasan informasi dan semua orang bisa mengaksesnya. Informasi berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dalam waktu yang singkat.

Selain konsep global village, McLuhan pun dikenal lewat teori determinisme teknologi. Teori tersebut menyatakan bahwa perubahan dalam perkembangan teknologi, turut mengubah kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Pada sepakbola, konsep dan teori yang dikemukakan McLuhannyatanya memang mengubah cara kita hidup saat ini.

Saat Komentator (Masih) Didengarkan

Kakek penulis kerap mencak-mencak saat menyaksikan pertandingan sepakbola lokal di televisi. Ia tak senang dengan cara komentator siaran bola yang dianggap tak mampu memberinya kepuasan.Ia sering membandingkan komentator pada masa kini dengan komentator olahraga baik di radio maupun di televisi pada zamannya.

Nama yang tak pernah lepas dariingatan kakek penulis adalah “Bung Sambas”. Pria yang dimaksud adalah Alm. Sambas Mangundikarta, pembawa acara RRI dan TVRI yang dikenal lewat intonasi suaranya yang berat. Kala itu Bung Sambas dianggap mampu mendeskripsikan kejadian di atas lapangan dengan cara yang tepat. Ia mampu membuat penggemar melompat-lompat bahagia; tapi sering pula dibuatnya menitikkan air mata.

Kejayaan radio tidak lepas dari mahalnya teknologi siaran televisi. Selain itu, siaran televisi belum sepenuhnya mampu menjangkau wilayah di Indonesia. Lain halnya dengan radio yang punya jangkauan luas lewat frekuensi AM, SW1, dan SW2. Malah, stasiun radio ABC milik Australia pun bisa didengar di Indonesia.

Praktisi radio pun mengerjakan program acaranya semaksimal mungkin. Sadar kalau radio memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja di radio, terutama untuk penyiar dan reporter lapangan. Mereka adalah orang-orang yang setidaknya paham prinsip dasar radio—show not tell.

Saat ini, tidak sedikit orang yang tidak begitu senang kepada komentator sepakbola di televisi, utamanya sepakbola lokal. Bahkan, tidak jarang penggemar yang lebih memilih mengecilkan suara televisi.

Dosen penulis yang mengampu mata kuliah “Jurnalisme Televisi”kerap mengemukakan kekecewaannya terhadap komentator sepakbola di televisi masa kini.“Televisi itu bukan radio. Komentator tak perlu mendeskripsikan apa yang sudah dilihat khalayak,” tutur dosen tersebut.

Komentator televisi masih sering berkata seperti ini, “Ronaldo mengumpan pada Bale; Bale menggiring bola melewati satu, dua, tiga pemain; Bale menendang bola, dan aaaaahhhh, goooool!”.

Menceritakan alur pertandingan lumrah pada siaran 1980-an dan 1990-an karena kualitas siaran tidak sejernih seperti sekarang ini.Penonton membutuhkan bimbingan karena warna kostum kesebelasan yang mirip saat ditayangkan dalam televisi monokrom, hingga bola yang tidak terlihat karena menyaru seperti warna lapangan.

Di masa sekarang, hal tersebut agaknya sudah tidak relevan. Penonton setidaknya hanya membutuhkan nama-nama, utamanya pemain lawan. Komentator pun semestinya paham secara taktikal apa yang terjadi di atas lapangan.

Komentator televisi pada masa kini seperti mengesampingkan intonasi suara yang layak untuk disiarkan. Mereka terdengar asal kencang dan ribut sendiri. Padahal, lebih dari itu, komentator di televisi wajib memberikan kenyamanan bagi telinga penontonnya.

Menonton Karena Kebutuhan

Aktivitas nonton bareng pertandingan, utamanya sepakbola luar negeri, sejatinya merupakan hal yang lumrah sejak 40-an tahun lalu. Bedanya, nonton bareng saat itu bukan didasari oleh gaya hidup dan aktivitas kerumunan, melainkan memang karena kebutuhan.

Kakek penulis tinggal di pedalaman Banten. Ia ingat bagaimana setiap minggunya kepala desa membeli solar ke kota. Selain digunakan untuk kebutuhan listrik, solar juga digunakan untuk menyalakan kotak ajaib bernama televisi (radio saat itu menggunakan batu baterai).

Saat ada pertandingan sepakbola atau bulutangkis, televisi tersebut ditempatkan di balai desa. Puluhan warga menyemut, menyusun jarak yang paling dekat dengan televisi. Sebagian duduk dan sebagian lagi berdiri di pintu masuk. Jumlah pemirsa sebanyak itu tak sebanding dengan ukuran televisi yang tak lebih besar dari 14 inch dengan tampilan monokrom.

Hingga 1990-an sekalipun, di pedalaman Banten, kegiatan nonton bareng masih kerap dilakukan. Masih minimnya warga yang memiliki televisi dan parabola (antena saat itu tak cukup mampu menangkap siaran televisi terestrial), membuat kakek dengan sukarela berbagi siaran televisi.

Warga pun kerap menyimpan kekecewaan jika tiba-tiba solar untuk menyaksikan pertandingan habisatau ada gangguan satelit. Menyaksikan pertandingan di televisi menjadi satu-satunya hiburan bagi warga karena hiburan cuma ada di kota, yang jaraknya ditempuh dalam waktu 3-4 jam.

Selain itu, momen nonton bareng bisa menjadi media bagi perangkat desa untuk menyosialisasikan pengumuman, himbauan, maupun peraturan. “Selain pengumuman lewat pengeras suara masjid, nonton bareng menjadi sarana lain yang terbilang efektif,” kata kakek.

Saat ini, tanpa nonton bareng pun penggemar sudah bisa menyaksikan pertandingan di rumah masing-masing. Kalau tidak disiarkan, bisa streaming. Kalau tidak punya kuota internet yang mencukupi, penggemar tinggal “menyaksikannya” lewat situs yang menyediakanlive score.

Bergantung pada Teman

Internet memang memberikan segalanya. Segala jenis media, teks serta audio-visual,terhampar dalam ruang tanpa batas.

Penggemar dengan rasa ingin tahu yang besar soal penampilan pemain, bisa membuka laman yang menyediakan data statistik. Sebelum bertemu dengan rekan kerja dan mendiskusikan pertandingan pada keesokan harinya, penggemar bisa membaca ulasan pertandingan yang dikemas secara menyeluruh.

Kini semua orang menjadi serba tahu, segala tahu. Ia tak perlu bertanya kepada orang lain, karena perangkat elektroniknya jauh lebih tahu dari siapapun.

Sosiolog kelahiran Austria, Paul Lazarsfeld, pada 1944 memperkenalkan konsep komunikasi dua tahap. Dalam konsep tersebut, Paul memperlihatkan bahwa pesan tidak diterima secara langsung oleh khalayak, melainkan diterima terlebih dahulu oleh seorang opinion leader. Opinion leader kemudian menyebarkan pesan yang diterimanya kepada msayarakat.

Konsep opinion leader sendiri digambarkan sebagai seseorang yang karena profesi atau kemampuannya, dipercaya oleh masyarakat; contohnya adalah wartawan, dokter, dan ulama.

Dengan teknologi yang kian maju, model komunikasi dua tahap agaknya sudah amat sulit untuk diterapkan. Dengan masyarakat yang sudah jarang bersosialisasi dengan lingkungan tempatnya tinggal, opinion leader pada masa kini berubah bentuk sebagai teman atau following di media sosial yang meneruskan atau menyisipkan tautan berita.

Teman di media sosial secara tidak langsung memengaruhi terpaan informasi di masyarakat pada masa kini; contohnya, jika Anda berteman dengan penggemar Arsenal di media sosial, mayoritas informasi yang Anda terima adalah soal Arsenal. Jika rekan-rekan Anda adalah unit pendukung setia Sepp Blatter, hampir dipastikan Anda pun akan terpengaruh untuk menolak perubahan di FIFA.

Manusia Dikontrol Teknologi

Dalam ekologi media, McLuhan membagi ke dalam empat era: tribal age, literate age, print age, dan electronic age. Pada tribal age, pendengaran merupakan indera yang paling penting dalam pertukaran informasi. Pada literate age, komunikasi mulai disebarkan lewat tulisan dan mata menjadi indera yang mendominasi. Pada print age, terdapat kemudahan penyebaran informasi karena ditemukannya mesin cetak.

Pada era elektronik seperti sekarang ini, manusia sudah seperti dikontrol dan begitu bergantung pada teknologi. Mahasiswa tak bisa menyelesaikan paper-nya tanpa bantuan google. “Tukang ojek” tak bisa “narik”tanpa bantuan gawai yang dilengkapi GPS.

Manusia seperti tak bisa hidup tanpa asupan informasi; mulai dari membuka portal berita, hingga ingin mengetahui aktivitas orang lain lewat media sosial. Ini yang membuat setiap era media yang dikemukakan McLuhan, selalu memengaruhi sosial-budaya dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Media cetak mengalami masa kejayaan saat ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1439. Penggemar Liga Inggris di Indonesia, bisa mengetahui hasil pertandingan yang dihelat dini hari lewat “koran sore” yang secara teknis meliputi berita malam dan pagi hari. Penggemar yang tak punya daya membeli koran, bisa ikut membaca ke rumah “Pak Dosen” atau “Pak Haji” yang berlangganan koran setiap hari.

Lewat perkembangan teknologi, masyarakat seperti kehilangan fungsi sosialnya lewat komunikasi tatap muka. Mereka lebih banyak berinteraksi lewat media sosial yang dikenal dengan jargon “Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat”.

Manusia sudah terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Meskipun di sisi lain meningkatkan kualitas hidup, lambat laun masyarakat akan kehilangan kesadarannya untuk bisa hidup bersama, saling bergantung satu sama lain, dalam satu sistem kehidupan bermasyarakat.

Jika Anda memerhatikan—mungkin terjadi pada diri Anda sendiri, saat menyaksikan pertandingan sepakbola, Anda tak bisa fokus sepenuhnya pada televisi. Perhatian Anda terbagi antara layar televisi dengan gawai maupun layar komputer yang menampilkan linimasa media sosial.

Terjadi perubahan dari cara masyarakat menyaksikan sepakbola, dari yang benar-benar fokus dan menghayati, hingga yang tak acuh; karena ada yang lebih penting dari sekadar pertandingan, yakni diperhatikan oleh orang lain di media sosial.

Saat ini, di pedalaman Banten, antena masih belum mampu menangkap siaran televisi terestrial. Bedanya, mereka tak lagi berkumpul di Balai Desa. Murahnya teknologi membuat warga terbiasa berlangganan layanan parabola. Mereka tak lagi menyaksikan siaran Liga Inggris di televisi nasional—yang kualitasnya rendah karena buruknya sinyal. Warga sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah Bahasa Inggris yang biasa digunakan komentator dalam siaran televisi berbahasa asing, yang lebih nyaman, yang tak asal nyaring.

====

* Akun twitter penulis: @Aditz92 dari @panditfootball